原生家庭:是阴影之下?还是阳光之上?——《自卑与超越》读书笔记

文/国际部/孙英杰

教育者最神圣的职责,或者说最应该去做的,就是确保每个孩子不会丧失勇气,并且让那些已经丧失勇气的学生通过正确的教育重新获得自信心。”

——阿尔弗雷德.阿德勒

不知从何时开始,“原生家庭”似乎与“原罪”画上了等号,于是在很多心结解不开或者遇到无法走出的挫败时,都会归于原生家庭。无论是前几年大热的国产电视剧《都挺好》,还是高居《纽约时报》畅销书排行榜第一名的小说《你当像鸟飞往你的山》,以及豆瓣9.4分逆天美剧《我的天才女友》,无一不在讲述原生家庭对一个人的影响会有多么刻骨铭心。

自己特殊的家庭环境使我对原生家庭多了一层理解,作为一名妈妈我也渴望给予自己的孩子完美的原生家庭氛围,做为一名教育从业者,每天与各种不同成长环境的学生打交道,我更希望读懂他们的内心,找寻他们行为背后的真正根源。

原生家庭,是羁绊?是印记?还是助力?

暑假里,我有幸翻开阿德勒的这本《自卑与超越》,虽然成书已近一个世纪,有些现象和提法已经过时,但依然毫不影响阿尔弗雷德.阿德勒这位心理学大师的智慧之光,这也印证了教育这一宏大命题的持久性。

读这本书,自然能学到一些基本的心理学知识,但阅读此书最大的收获绝不仅限于此。在一段又一段看似枯燥的理论面前,浮现出的是一个又一个我小时候成长、我现在教育女儿时的画面,很多场景高度吻合,不时有恍然大悟之感。朴素的文字当中,阿德勒所指点到的境遇、现象和习惯,真真实实就是我自己,抑或身边所关心在意的人所经历过的、正在经历的故事。

一、读书之道:从“人格统一性”、“自卑与超越”,解读个体心理学

在这本书里,阿德勒主要强调了儿童人格统一性,以及自卑与超越的观点。在他看来,儿童所经历和参与的每一项活动都是他整体生活和完整人格的表达,不了解儿童行为中隐蔽的生活背景就无从理解他正在做的事情。此为儿童人格统一性。同时他认为,所有儿童都有一种与生俱来的自卑感,这种自卑感成为追求自身完美,克服补偿自卑的动力,会激发儿童的想像力并试图改善自己的环境来消除自卑感,也就是对优越感的追求,心理学上把这一现象成为心理补偿。追求优越与自卑感是隶属于同一种心理现象的两方面。被人轻视、被人蔑视以及长久存在的不安全感,心中升起的自卑感都会激励人去攀登更高的目标,只有这样,人的心理才会获得补偿和日渐完美。而这样一种追求,要通过和他人接触,依靠社会意识、社会责任感来实现。

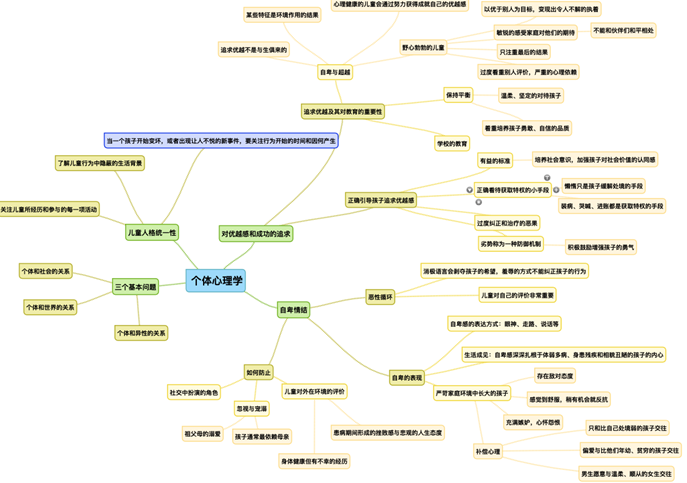

初读此书时觉得内容有些零散跳跃,读罢《附录二:阿德勒的学术内容》后瞬觉豁然开朗,对以“自卑感”与“创造性自我”为中心,强调“社会意识”的阿德勒的学说观点有了深层次的理解,再通读一遍,完成了阿德勒“个体心理学”的思维导图,加深了自己对本书和“个体心理学”自卑与超越的理解。

初读此书时觉得内容有些零散跳跃,读罢《附录二:阿德勒的学术内容》后瞬觉豁然开朗,对以“自卑感”与“创造性自我”为中心,强调“社会意识”的阿德勒的学说观点有了深层次的理解,再通读一遍,完成了阿德勒“个体心理学”的思维导图,加深了自己对本书和“个体心理学”自卑与超越的理解。

在内容方面,一个清晰的主线条可以梳理出来:

1.生物的胚胎决定了人本就弱小;而与成人相比,儿童更为弱小。所以儿童会感受到自卑、脆弱和不安。

2.人从儿童时期就开始孜孜追求优越感。优越感的追求实际上统一了一个人从浅层意识到深层意识,表象行为到行为调度的各个方面——阿德勒坚持认为自卑感与优越感居于人的人格整体塑造最主要方面

3.为了实现优越感,儿童会基于具体的外部环境,在“个体和社会的关系”、“个体和世界的关系”、“个体和异性的关系”方面制定不同的目标,选择不同的手段来达成目标。而那些错置了目标的儿童,会在其追求优越感的指引下,滋生各种问题行为,小到冷漠自闭的心理问题,大到与社会为敌的犯罪行为。

4.而对于家长和教育者而言,解决问题的核心在于统一的识别其人格整体,并给予儿童以最大的同情、理解、鼓励和关怀,而不是惩罚,并通过逐步的认知方面的改造,寻求优越感的指引,“培养孩子的社会情感,培养孩子认识和社会一致的意义”,让儿童追求有益的优越感。

而本书后面章节的讨论,比如对父母的教育、青春期和性教育两章,作者分析了儿童的外部性环境,学校-社会环境,都可以理解为为以上目标的服务。

二、修己之道:治愈童年,治愈一生

自己有了娃之后,也不可避免的经历过这样的心理起伏:成为新手爸妈,燃起强烈的冲突要给予孩子最多的爱,回忆自己的成长历程,希望从中吸取经验教训,让孩子避免所有成长过程中的坑;然后发现自己的知识储备不够,于是恶补各种流派的育儿教育观,狂读各种心理学书籍,相信所有流派的绝对真理,用理论指导实践,希望给孩子至纯至善的教育。一直秉持着:幸运的人用童年治愈一生,不幸的人用一生治愈童年。

我的童年里有许多动人有趣的故事,纯洁美好的幻想,但儿时记忆中也一直保留着一些散不去的阴霾。记忆是有感情的,而童年往往为人生奠定了总基调。二十几年的求学生涯,一路上遇见的恩师与朋友,以及爱人给予的足够多的爱,总以为自己已经完全与自己和解,放下所有的脆弱和敏感。然而某次开会领导无意间的一句话,戳中心事,瞬间泪奔,才发现点滴的灰色记忆如同一颗颗朱砂痣,深深刻在心头,可能从来不曾想起,却永远不会忘记。于是暗暗发誓,更要给予自己的孩子足够多的爱。生孩子,与我而言,不是生理的冲动,不仅仅是生命的延续,更不是世俗的束缚,不是一厢情愿的爱。生育,是一场旅行。生而为了自我的升华,育而为了更好的尊重选择。生而为人,我们是独立的个体。家庭,不是信念的捆绑,只是共同的起点。

育儿的过程中,会欣喜的发现,儿童的心理生活非常奇特。无论我们接触到他们生活的哪一点,都会十分着迷,都会感觉引人入胜。当我越来越意识到“原生家庭”的重要影响,我的育儿观和育儿生活也发生了重大的改变。

我们的态度,本身就是最重要的育儿因素。我们在很多方面,不需要用力过猛。阿德勒在书中指出了这样一个现象,“在老师、神父、医生和律师这类与思想息息相关的工作的人家里,发现品性败坏和人性的孩子的几率要远远高于其他家庭。”这种情况不仅发生在身为教育工作者的家庭里,在声望很高的重要人物家里也常常出现。部分的原因,或许是因为家长态度的强硬和权威地位将一些严苛的规则强加给了家庭成员,这种压迫威胁到了孩子的独立性,产生了强烈的反抗情绪。因此我们要谨记,过分刻意的教育会使父母过度关注和监视孩子们,孩子处于被关注的核心,他们因此将自己看成是一件用来展示的试验品,而不负有任何责任。因为自己无法自主,而操纵他的人决定一切。因此,保持一颗平常心,才是最重要的。我们对自己生活的平和态度,就是最好的养育。孩子的成长具有无限可能,我们唯一能做的是让他的无限可能成为可能。

三、为师之道:“教师是学生成长的重要他人”

“身为教育工作者,我们不仅掌握着学生的命运,也决定着孩子们的未来发展”,“教师一句得当的话就能引导醉心竞争的学生走向健康的合作竞争的道路”,每每读到这样的话时,深感肩上的责任重道。

在十年的工作生涯中,我碰到过特别爱笑的学生,也遇见过沉默寡言的孩子,教过自觉、积极向上的学生,也碰见了调皮、消极颓丧的孩子。而正如阿德勒“人格统一性”告诉我们的,如果我们想要了解他们某一特定行为,就必须了解他们完整的生活经历。作为德育工作者,在工作中经常会处理所谓的“问题学生”,随着工作经验的累积和专业知识的进步,我越来越能够做到,绝不孤立的看待发生在学生身上的某一件事,不轻易的惩罚学生的过错,比起惩罚,我们更应该去探讨学生多次发生这些错误背后的根源。尽量了解孩子的整体人格,探寻背后的原因,或许问题就能得到更轻松的解决,也会为学生健全人格的形成带来积极的影响。

作为教师,我们是学生成长的重要他人。我们要去关注和指引孩子的心理健康发展,当一个孩子开始变坏,或者他身上出现了以往没有出现的让人不悦的新事件时,我们不但要关注这种行为开始的时间,还要关注他因何而产生。而寻找孩子改变的“原因”十分关键。因为通常在大人的眼中,一个妹妹的出生不会成为一个哥哥变坏的原因。但事实上,这种情况常常出现,也真实的上演。之前教过的陈同学,一向开朗阳光,却在假期回来后一直上课睡觉,精神萎靡,成绩一落千丈,更听班里同学说他一度离家出走。与家长多次沟通后发现,原来他刚有了个小妹妹,17岁的年龄差以及没做好心理准备的巨大压力,使他无法接受这一事实。而顺着这个源头去开导去解决,问题才会迎刃而解。再比如,我们经常会发现同一个班级的两个人互相较劲,他们会呈现出复杂的既羡慕又嫉妒的性格,看到别的孩子成功,他们会愤怒。被其他人超越,他们会有诸如头疼、胃疼之类的小毛病,听到老师赞扬其他孩子,他们会气氛的快速离开。对于这样的孩子,他们的生活目标明确而单一,他们唯一的乐趣就是超越别人,因为内心日益膨胀的雄心,他的一门心思都在追求名次上,而对于这样的孩子,阿德勒也教育我们,要时刻提醒他们面对问题,保持心态的平衡远比认真解决问题来得更关键,要给予他们解决问题的勇气。

书中介绍了大量的鲜活的故事与案例,关于自卑形成的根源,关于绝对的追求优越,很多都真实的发生在我现在的教育实践中,不得不再次感叹教育的持久性以及大师的经典。在整个的阅读过程中,有多次强烈的感同身受,让我更加深信与坚持爱的教育和赏识教育。正如书中所说:“不管是作为家长还是教师,都不能在对孩子的教育上有半点泄气,不能因为自己的付出没有立即得到回报就心生绝望,不能因为看到孩子没精打采、冷漠、消极、被动就觉得挫败,更不能相信孩子有天赋或没有天赋这类迷信的想法。” 在日常的教育工作中,多给学生一些鼓励,多一句赞美,可能就在他的心里开出一朵花,给予他巨大的力量和勇气。

从读书之道到修己之道,再到为师之道,这本书给予我极大的启发与触动。教育,从来就不是一个可以立竿见影的事情。“教育者最神圣的职责,或者说最应该去做的,就是确保每个孩子不会丧失勇气,并且让那些已经丧失勇气的学生通过正确的教育重新获得自信心。”“更为重要的是培养孩子的勇敢、坚忍和自信,要让他们认识到,面对挫折不能气馁,不能丧失勇气”。这是所有教育者的初心和使命。

最新动态

-

大地之母的缱绻与决绝——《缱绻与决绝》中的土地、女性与生命循环

2025.12.10 -

寻回“看见”的力量——《看见孩子》读后感

2025.12.02 -

以语言为钥,启成长之门—— 读《教师的沟通力》有感

2025.11.25 -

你的学生也会庆幸你读过——读《真希望我父母读过这本书》

2025.11.13 -

守护好奇:读严开宏《童年的价值》与我的化学教育反思

2025.11.07 -

回归常识,走向百思——读李政涛《教育常识》与“百思课堂”实践之思

2025.10.31 -

唤醒“中间沉默的大多数”——《学会关心》引领我的课堂公平革命

2025.10.17 -

从延津叙事里,觅教师专业成长的微光——读《一句顶一万句》的教学思考

2025.10.10 -

心灵的回响:一位历史教师与班主任的双重旅程——读帕克·帕尔默《教学勇气:漫步教师心灵》

2025.09.30 -

每间教室都是一座“浪浪山”——读骆玉明《书中人世》有感

2025.09.25