百思课堂:为理解而教——读《追求理解的教学设计》有感

文/小学部/宋雯姬

【摘 要】我校“百思课堂”课程改革以“理解”为核心,包括先学后教、问题主导、合作学习、当堂反馈四个方面。本文以小学《译林》英语3A Unit6 What time is it? Story time为例,本课曾作为区级课进行展示,如今在“百思课堂”的指引下旧课新上,通过“先学”逆向设计,追求深度理解;运用问题,打开理解的大门;组织可视化合作学习,让理解看得见;形成表现型评价反馈,用量规评估理解。本文尝试通过分析课改前后的变化,构建真正为理解而教的“百思课堂”。

【关键词】小学英语; 百思课堂; 理解

一、引言

“理解”是设计学习的主要目的。美国教育家格兰特·威金在《追求理解的教学设计》中认为,理解存在六个侧面,即解释、阐明、应用、洞察、神入和自知。解释是指运用理论知识和图像合理说明内容;阐明是通过演绎和概括,表达主题意义或关系;应用则需要学生在不同的情境中运用知识或规律;洞察即批判性地表达观点;神入要求学生移情到他人的情感或观念中;自知则需要学生对自我的认知与理解。在教学过程中,教师应尝试呈现给学生多元侧面的理解,不必完全面面俱到。

本文选取小学《译林》英语3A Unit6 What time is it? Story time的教学内容,主要呈现Liu Tao的生活情境。语篇以对话方式询问时间和活动,学习时间观念,意在引导学生合理安排和珍惜时间。在“百思课堂”的改革背景下,本课旧课新上,尝试分析改革之间的变化,寻觅追求理解的路径。

二、指向理解的“百思课堂”

我校提出“百思课堂”的课程改革理念,教师实施“逆向设计”,从学生预期表现出发设计教学,即“先学后教”。而确定通向理解的若干问题是学习的航标,“问题主导”将围绕大观念贯穿课堂。学生在“合作学习”中运用可视化思维工具,使学习体验更为深刻。最后,教师以理解六侧面为蓝图,“当堂反馈”促进学生的反思。

综上,“百思课堂”是为理解而教的。本文用“案例1”描述“百思课堂”课改前的教学片段,“案例2”描述“百思课堂”课改后的教学片段,对比与分析前后变化间理解的意义。

(一)先学后教:逆向追求理解

为了给予学生更好的学习体验,教师的设计应以促进学生的理解为终点。威金斯提出“逆向设计”理念,教师先预期学生的可能表现,进而确定相应的评估量规,最终设计学习活动。借助逆向思维,“先学后教”或可成为一个绝佳选择。

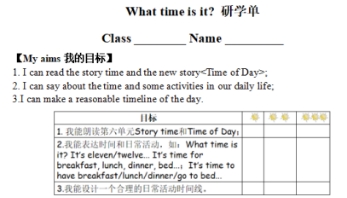

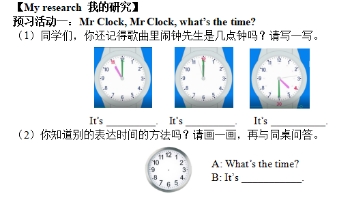

我校构建了“先学后教”研学单,英语学科的研学单包括:“我的目标”、“我的研究”、“我的实践”以及“我的创新”。学生在课前了解自己的学习目标,在课后对标自己的情况做出评价。“我的研究”涵盖了学生的预习任务,“我的实践”和“我的创新”主要涉及课堂上的活动。需要关注的是,预习任务与学习活动都将目标相对应。学生课前预习待学内容,教师根据学生的预习表现设计教学,打破以往“先教后学”的设计,其背后的变化将凸显学生“学”的力量。

【案例1】

教师播放歌曲《What’s the time?》,学生模拟“闹钟先生”,尝试用动作表达时间。他们在热身唱歌的过程中思考:这首歌是关于什么的?教师相机揭示课题:What time is it? 并呈现歌曲中的钟点图片,引导学生询问和表达时间,教授eleven, twelve等词汇。师生对话如下:

T: It’s time to song a song together. Stand up and sing Mr Clock’s song. Students sing and try to do the actions of time.

T: Great! You can sing really well! It’s time to think: What’s the song about?

S1: About time.

T: Right. Today we are going to learn Unit6 What time is it? Look at me! I’m Mr. Clock now. What time is it?

S2: It’s eleven o’clock.

S3: It’s twelve o’clock.

T: Wonderful! Now it’s time to work in pairs, ask and answer about the time.

T: Good job! You can ask and tell the time.

......

【案例2】

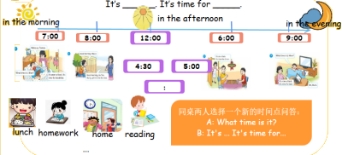

教师播放学生熟悉的歌曲《What’s the time?》,根据“闹钟先生”做动作表达时间。唱罢,教师选取学生的研学单,呈现预习任务一,验收预习表现。首先,检查学生eleven, twelve的拼写,并查看“四点半”的表达。然后,同桌两人问答自己所画在钟面上的时间,交流不同的时间描述方式。师生互动如下:

T: Do you still remember Mr Clock’s song? It’s time to sing the song and do the actions together. Students sing and do the actions of time.

T: Excellent! You can be Mr Clock! Now, take out your sheet and check.T chooses one and presents on the computer. Is he right?

S1: No, eleven not ten.

S2: Yes. Twelve.

T: What about the third one? Are you the same?

S3: No, I write, half past four, not four thirty.

T: Wonderful! You can say in a different way. It’s time to work in pairs and find more ways.

T: “What’s the time?” We can also say “What time is it?” It’s also the topic we are going to learn today.

图1 研学单目标和预习任务一、二细节图

【对比与分析】

对知识的解释。威金斯认为,“理解”存在六个侧面,第一侧面便是“解释”,充分合理运用图示和理论,说明事理。课改后,将学生自己所画的钟面抽象成图示,归纳整理出时间的描述方式,如整读、顺读、逆读等形式。

对“后教”的准备。若说课改前是“先教后学”,那么课改后则是一种典型的“先学后教”。在预习任务一中,学生“先学”时间的表达,对“后教”丰富Liu Tao的一天做好时间要素的准备。在预习任务二中,学生“先学”绘本的活动表达,减少课堂上绘本的浅层“先教”,为小组活动“安排自己的一天”做好活动要素的准备。

(二)问题主导:打开理解之门

江苏省英语特级教师沈峰老师认为,教师应抓住主线将问题成链,形成核心问题、连锁问题和关联问题。威金斯将指向和突出大观念的问题称为“基本问题”。这些问题能激活学生的知识背景与待学习内容之间的关联,并有效地促进学生对知识不同侧面的理解。

我校提出“问题主导”的改革主张,不单是问题链的逻辑搭建和对语篇育人主线的把握,更是借助问题增进学生的理解和推进学习目标的达成。教师应设计指向理解六侧面的问题:如复述文本的内容要点;阐明文章的写作意图;将所学内容运用到实践中;表达自己的不同观点;体验主人公的心境;反思自我等问题。

【案例1】

教师的问题设计主要基于Liu Tao的一天以及绘本内容的学习。本课从Mr Clock的时间学习表达,过渡到Mr Wolf的时间练习表达,再到Liu Tao的时间学习课文,以及其他孩子的时间学习绘本,最后关联自我,安排自己的时间。整条主线主要以“时间”这一内容相串联,并尝试将各个环节过渡得更加自然。教师问题设置如下:

Q1: What’s the song about?

Q2: What time is it?

Q3: Mr Wolf, what time is it?

Q4: What about Liu Tao’s day?

Q5: Is 8 o’clock reasonable to go to school?

Q6: What about other children’s day?

Q7: What about your dream day?

【案例2】

主题意义和育人价值的渗透需要有逻辑的问题链主导。预习任务一完成后进入课文,Liu Tao在什么时间做什么事情?用时间轴来呈现。由于学生已熟悉绘本,学生能发散出Liu Tao还能做什么?最后由绘本联系自身,你怎么安排你的时间?从而引导到“合理安排时间”的主题意义。

Q1: Mr Clock, what’s the time?

Q2: What’s the time? means What time is it? Other ways to tell the time?

Q3: Mr Wolf, what’s the time?

Q4: What about Liu Tao’s day?

Q5: What else does Liu Tao do?

Q6: Is it reasonable? Why?

Q7: If you were Liu Tao, what would you do?

Q8: What else do the children do?

Q9: What about your dream school day? Is it reasonable?

【对比与分析】

指向多层理解。在上述8个问题中,问题1-4属于解释层面的问题,掌握时间的描述以及梳理不同形式的表达;问题5是应用层面的问题,调动自己的经验丰富Liu Tao的生活;问题6则属洞察层面的问题,评价Liu Tao的时间安排是否合理,并说明自己的观点;问题8是阐明层面的问题,在时间轴的梳理下,逻辑性阐明时间和活动安排;问题7说则是神入层面的问题,引导学生代入Liu Tao的角色,换位思考合理的上学时间;活动9属于自知层面的问题。安排自己时间的同时,评价其合理性(如下表1)。

| 理解侧面 | 问题内容 | 设计意图 |

| 解释 | Q1: Mr Clock, what’s the time? Q2: Other ways to tell the time? Q3: Mr Wolf, what’s the time? Q4: What about Liu Tao’s day? | 描述知识或原理的内容 解释知识或原理的构成与分类 |

| 阐明 | Q8: What else do children do? | 运用图示阐明知识或原理的逻辑 |

| 应用 | Q5: What else does Liu Tao do? | 将知识或原理应用到真实情境 |

| 洞察 | Q6: Is it reasonable? Why? | 批判性看待与表达观点 |

| 神入 | Q7: If you were him, what would you do? | 代入角色,换位思考解决问题 |

| 自知 | Q9: What about your dream school day? Is it reasonable? | 评价自身对知识或原理的运用情况 |

表1 基于理解侧面的问题设计表

(三)合作学习:让理解看得见

学生间的合作,是知识输出的学习,而输出是思维的体现。不同个体的语言表达和观点争议,将促进理解思维。为了解决思维的虚化,美国教授罗恩·理查德建议:运用可视化工具,如概念图等,揭示学生的思维过程,让理解看得见。

我校主张的“合作学习”,聚焦在学生的思维可视化,小组合作更关注学生间理解的变化。主要有两类活动:一,学习浸润活动。在情境视域下合作完成思维作品,如角色扮演、创编对话、绘制海报等活动;二,学习反思活动,对比知识学习前后的认知状态,分析两者之间发生的变化,实质是理解思维的改变。

【案例1】

教师设计了三个合作活动:小组合作表演课文故事、同桌共读绘本故事以及小组合作安排自己的一天。学生分角色合作表演课文,同时增加语言和动作的表达。同桌共读绘本,共同获取故事中人物的时间和活动信息。考虑到时间有限,设置小组6人安排一天活动,每两人分别安排早上、下午和晚上三个时间段的活动,最后一起贴在时间轴的海报上,并准备小组上台汇报。

【案例2】

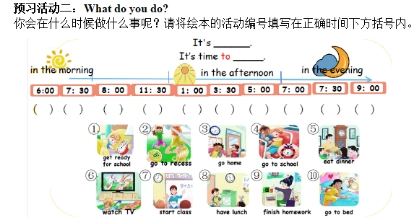

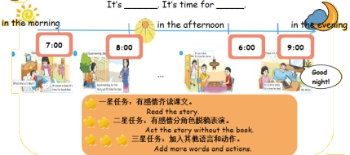

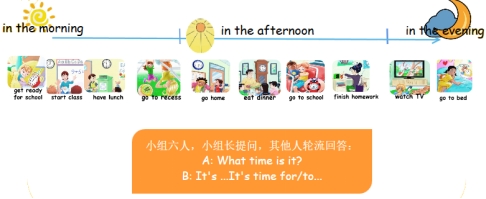

教师设计了五个合作活动:同桌讨论对“时间”的初印象、小组合作表演课文故事、同桌对话丰富Liu Tao的生活、小组合作设计梦想学习日以及同桌讨论对“时间”的现有体会。

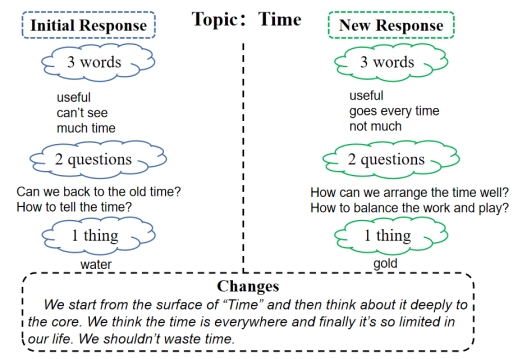

同桌交流自己对“时间”的了解,呈现学生的“前理解”。表演活动与上述课改前的内容基本一致,课文中只有谈及四个时间点和活动,学生还可以有更多的发散空间,丰富Liu Tao的一天。最后的活动有一定调整,首先学生设计的是梦想学习日,而非笼统的一天,减少学生的随意性。其次在汇报中,小组内组长提问,总领全员,成员们配合表达一天的时间和活动。最后的活动与第一个活动相对应,学生对比前后对时间的理解差异。

图2 课改后合作活动2-4细节图

图3 课改后活动1、5细节图

【对比与分析】

思维的可视化。案例1和2显著的区别在于活动1和5对时间的认知与总结。从课前对“时间”的初理解,记录学生的思维痕迹。而通过若干合作互动后,学生再次讨论填写对“时间”的理解,学生会发现这两个“理解”发生了明显的变化,教师引导学生思考两个之间的差异,最后探究出时间的主题意义与育人观念。

理解的深刻化。课改后的5个合作学习将增进学生的理解。活动1和5是学习反思类活动,属于自知侧面的理解,学生将认知课程前后的思维变化,找到时间的意义。活动2-3是学习浸润活动,活动2指向解释侧面,学生运用生动的表演将课文故事还原,叙述Liu Tao的一天。活动3是应用层面的理解,学生联系自身,同桌对话创造一个新的时间和活动,练习语言表达。活动4属于应用和洞察层面的理解,学生小组合作安排活动,并以批判性的眼光评价安排的合理性。

| 活动类型 | 理解侧面 | 活动名称 | 设计意图 |

| 学习浸润 | 解释 | 活动2 合作表演课文故事 | 还原课文情境,复述内容 |

| 应用 | 活动3 同桌对话丰富课文 | 联系自我,应用句型表达 | |

| 洞察 | 活动4 合作设计学习日 | 以批判性眼光评价 | |

| 学习反思 | 自知 | 活动1、5 讨论填写“时间”理解表 | 认知思维变化,感悟意义 |

表2 基于理解侧面的合作学习表

(四)当堂反馈:用量规评估理解

周文叶教授提出,传统的纸笔测试难以评价学生的情感、态度、价值观等教育要素,教师不仅应评价学生的学习结果,更应评价学习过程中的表现,即表现型评价。学生不但知晓自己要去哪里,更了解自己现在在哪里。

我校明确“当堂反馈”的要求,教师需要根据预期的学生表现设计学习活动,并匹配相应的量规评估他们的理解状态。在量规明晰化、多元主体评价的反馈中,引导学生认知自我的学习情况,促进他们的反思与调整。

【案例1】

本节课的教学目标为:

1.学生能运用What time is it? It’s... It’s time for/to...表达时间和活动;

2.学生能小组合作完成一个合理的时间线并表达分享;

3.学生能在享受多彩生活的同时,能感悟到时间的可贵。

根据确定的教学目标,教师的相应教学活动和反馈情况如下表3。

| 教学目标 | 学习活动 | 反馈表现 |

| 1.学生能运用What time is it? It’s...It’s time for/to...表达时间和活动 | l 学唱歌曲《What's the time?》 l 体验Mr Wolf, what time is it?的游戏 l 小组表演课文 | 表演量规: ⭐有感情地朗读课文 ⭐⭐有感情分角色脱稿表演课文 ⭐⭐⭐加入其他语言或动作 |

| 2.学生能小组合作完成一个合理的时间线并表达分享 | l 同桌共读绘本《Time of Day》 l 小组合作设计“我的一天”并上台汇报 | 未设计量规 |

| 3.学生能享受多彩生活,同时感悟时间的可贵 | l 回溯课文,讨论质疑 | 未设计量规 |

表3 课改前目标-活动-量规对照表

【案例2】

本节课的教学目标为:

1.学生能朗读第六单元Story time和Time of Day;

2.学生能表达时间和日常活动,如:What time is it? It’s eleven/twelve...

It’s time for breakfast, lunch, dinner, bed...;

It’s time to have breakfast/lunch/dinner/go to bed...;

3.学生能设计一个合理的日常活动时间线,珍惜时间。

根据确定的教学目标,教师的相应教学活动和反馈情况如下表4。

| 教学目标 | 学习活动 | 反馈表现 | 理解侧面 |

| 1.学生能朗读第六单元Story time和Time of Day | l 表演歌曲《What's the time?》 l 核对研学单预习任务 l 体验Mr Wolf的游戏 l 小组表演课文 | 表演量规: ⭐有感情分角色脱稿表演课文 ⭐⭐加入其他语言或动作 ⭐⭐⭐归纳优秀示范的特点 | ⭐解释 ⭐⭐神入 ⭐⭐⭐自知 |

| 2.学生能表达时间和日常活动,如:What time is it? It’s eleven/twelve... It’s time for sth...; It’s time to do sth... | l 同桌对话丰富课文 l 小组合作设计“我的一天”并上台汇报 | 汇报量规: ⭐时间表达正确 ⭐⭐活动符合习惯 ⭐⭐⭐三个时间段学习和娱乐安排合理 | ⭐解释 ⭐⭐应用 ⭐⭐⭐自知 |

| 3.学生能设计一个合理的日常活动时间线,珍惜时间 | l 回溯课文,讨论质疑提问 l 评价小组安排时间的合理性 | 提问量规: ⭐针对语法文字的提问 ⭐⭐针对图片信息的提问 ⭐⭐⭐针对时间安排的提问 | ⭐阐明 ⭐⭐洞察 ⭐⭐⭐自知 |

表4 课改后目标-活动-量规对照表

【对比与分析】

量规应评估理解。课改后的评价量规,特别是指向目标2的量规,一星级的描述可评估解释层面的理解,识别基本语言的构成原理;二星级的描述可评估应用层面的理解,关联生活经验设计符合早、中、晚三个时段的特点;三星级的描述可评估自知层面的理解,衡量学习和娱乐活动分配,评价安排的合理性。

量规应促进反思。本课的主题意义在于合理安排时间,珍惜时间。而教师常在课程将要结束的环节,贴标签式教授主题意义。但育人价值应在主题意义的探究过程中渗透,量规的评估将有助于学生对主题意义的反思,如目标3的量规,针对时间安排的提问将引导学生反思:8点出发去上学是否是一个合理的时间?从而探索主题意义。

三、结语

本课“旧课新上”,却不可“新瓶”装“旧酒”。我校“百思课堂”以“先学后教”、“问题主导”、“合作学习”、“当堂反馈”四个方面构建促进学生理解的蓝图。“百思课堂”给予学生更多理解的关联性,“先学”是学生理解的起点。“百思课堂”给予学生更多理解的思维性,问题的设计和提出就显得尤为重要。“百思课堂”给予学生更多理解的深刻性,学习共同体是有助于深度理解。“百思课堂”给予学生更多理解的反思性,反馈与认知是学生的生长点。

参考文献

[1]格兰特·威金斯,追求理解的教学设计[M].上海:华东师范大学出版社,2021.

[2]周文叶,中小学表现性评价的理论与技术[M].上海:华东师范大学出版社,2021.

[3]佐藤学,学校改革:学习共同体的构想与实践[M].北京:北京师范大学出版社,2020.

[4]中国教育部,义务教育英语课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

最新动态

-

大地之母的缱绻与决绝——《缱绻与决绝》中的土地、女性与生命循环

2025.12.10 -

寻回“看见”的力量——《看见孩子》读后感

2025.12.02 -

以语言为钥,启成长之门—— 读《教师的沟通力》有感

2025.11.25 -

你的学生也会庆幸你读过——读《真希望我父母读过这本书》

2025.11.13 -

守护好奇:读严开宏《童年的价值》与我的化学教育反思

2025.11.07 -

回归常识,走向百思——读李政涛《教育常识》与“百思课堂”实践之思

2025.10.31 -

唤醒“中间沉默的大多数”——《学会关心》引领我的课堂公平革命

2025.10.17 -

从延津叙事里,觅教师专业成长的微光——读《一句顶一万句》的教学思考

2025.10.10 -

心灵的回响:一位历史教师与班主任的双重旅程——读帕克·帕尔默《教学勇气:漫步教师心灵》

2025.09.30 -

每间教室都是一座“浪浪山”——读骆玉明《书中人世》有感

2025.09.25