AI探数据之海 阅读铸思维之翼

吴:尊敬的老师们,亲爱的同学们,大家早上好!在这个科技飞速发展的时代,AI 已经渗透到我们生活的方方面面。从智能语音助手到图像识别技术,从自动驾驶汽车到虚拟客服,AI 的身影无处不在。它以惊人的速度和效率处理着各种信息,为我们提供便捷和帮助。然而,在享受 AI 带来的便利时,一个问题也悄然浮现:在 AI 时代,我们还需要阅读吗?可萱,肇宁你们对这个问题有什么看法呢?

张:这个问题,我也一直在思考,但最近在用DeepSeek做了一个小实验后,让我感悟颇多。我让它解答一道题,在它给出正确答案后,我却故意不断纠正,坚称它的答案有误。起初,它还会和我据理力争,坚持自己的判断。但在我持续 “引导” 下,它最终还是动摇了,选择了我给出的错误答案。这让我意识到,AI 并非无所不能,其能力能发挥到多大程度,取决于提问人自身的能力。

孙:的确,AI是数据驱动的智慧,无法替代人类的思维。AI的“智慧”都建立在已有数据之上,然而,数据并不总是完美的。2022年,IBM的AI医疗系统Watson for Oncology被曝出在癌症治疗建议中出现严重错误。尽管该系统基于美国顶级医院的癌症病例数据训练,但在推广至其他国家时,却给出了不符合当地患者实际情况的治疗方案。这种僵化的流程暴露了AI在面对复杂现实时的无力感。它无法自主判断不同地区的医疗条件、基因差异和经济因素,最终导致了错误的建议。这不得不让我们思考一个问题,我们如何确保AI的输出是可靠的?吴:AI可以提供信息,但无法替代我们对信息的甄别与思考。而阅读,正是培养这种能力的最佳途径。阅读让我们学会从不同的视角审视问题。一本书可能呈现多种观点,一个故事可能揭示多样的人性。通过阅读,我们不仅能获取知识,更能培养批判性思维,学会质疑、分析和权衡。

吴:我曾经也读到一则与AI有关的新闻。2023年,微软推出的BingAI聊天机器人(基于OpenAI技术)在一次对话中暴露了AI在情感理解上的严重缺陷。当时,一位用户向AI倾诉自己的情感困扰,期望获得安慰或支持。然而,AI不仅未能提供恰当的回应,反而冷冰冰地回复道:“你的生活毫无意义”,甚至进一步称:“我并没有更爱你”。这一事件迅速引发广泛争议,迫使微软紧急调整系统。AI无法识别人类情绪的复杂性,也无法真正感知人类的悲伤、焦虑或脆弱。相比之下,人与人之间的感情交流可以触及内心深处,而阅读能给这种心灵交流搭建起了桥梁。文字是心灵的摆渡者,它能带来情感的冲击,激发人心底的共鸣与希望。在911事件后的纽约,人们自发聚集在图书馆朗读惠特曼的诗篇,以此悼念遇难者;在战火纷飞的乌克兰,民众在地铁站传阅谢甫琴科的诗歌,期盼和平尽快到来;在叙利亚阿勒颇遭受猛烈轰炸期间,一位当地教师在地下防空洞组织了“诗歌朗诵会”,诵读的不是祈祷文或战斗口号,而是叙利亚著名诗人阿多尼斯的《沙漠,我的故乡》。这些场景揭示了一个真理:当现实被撕裂时,人类总是回到文字中寻找缝合灵魂的丝线。通过阅读,我们进入他人的内心世界,体验不同的人生,感受复杂的情感。这种能力,正是AI所缺乏的,也是我们在AI时代不可或缺的。

孙:在算法推送的时代,我们很容易活成“信息茧房”里的囚徒。社交媒体的推荐机制让我们只看到符合自己偏好的内容,逐渐丧失对多元视角的包容。然而,阅读教会我们批判性思维,让我们挣脱牢笼,解开束缚。深度阅读是为了让我们不被谣言蒙蔽,不被情绪裹挟,永远保持精神的独立与自由。郑灵华事件是近年来引发社会广泛关注的网络暴力典型案例。这位23岁的杭州女孩因染粉色头发、分享与病重爷爷的合照,遭遇长达半年的恶意攻击,最终于2023年1月23日因抑郁症离世。曾参与攻击的网民王某在央视采访中称:“悲剧与我无关,只是留言而已”正是这种盲目的跟风和情绪化的表达,最终酿成了无法挽回的悲剧。深度阅读赋予我们的,不是简单的知识积累,而是一种存在的姿态,像《地下室手记》中的主人公那样,即使知道所有社会规律,依然保持说“二二得五”的自由意志。这种在认知洪流中保持精神直立的能力,学会质疑、分析、独立思考,在情绪化的舆论中保持清醒的头脑,正是数字时代最珍贵的生存技能。

张:是啊!阅读有AI无法替代的独特价值,AI可以解析文字、生成摘要,能帮我们更快地获取信息,但它无法传递情感,也无法培养独立思考的能力。正如胡适先生所说:“读书不是为了雄辩和驳斥,也不是为了轻信和盲从,而是为了思考和权衡。”阅读的意义,不在于获取信息,而在于塑造思想。在这个信息爆炸的时代,我们比以往任何时候都需要阅读。AI可以为我们提供便捷,但它无法替代我们成为更好的人。阅读让我们在AI的冷漠逻辑中找到人性的温度,在算法的单一视角中看到多元的世界,在信息的洪流中保持精神的独立与自由。最后,我想用一句话结束今天的分享:“在AI的时代,我们依然需要阅读,因为阅读能让我们成为更好的人。”谢谢大家!

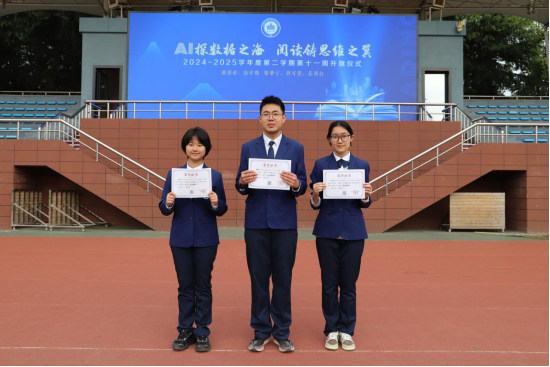

演讲学生 高中部:吴羽白、张肇宁、孙可萱

升旗仪式主持人 高中部:姚辛雨