父母如何帮助孩子培养健康的友谊丨指南解读

帮助孩子与他人缔结双向的情感联系是一件在家庭教育中容易被忽视的事。当孩子第一次发脾气时,父母或许能迅速意识到调整育儿方法的刻不容缓。但在交朋友这件事上,父母们似乎对孩子先天地满怀信心。然而,研究表明,父母应注意到帮助孩子结交和维持朋友的重要性。

荷兰莱顿大学神经科学教授贝尔纳·古罗格鲁(Berna Güroğlu)在2022年发表的研究认为,交友是青少年最重要的发展任务之一。在以线上社交互动为主的时代背景下,交友并不是一种天生掌握的能力,它是后天习得的技能。实际上,不单是儿童,对成年人而言,交友是一项复杂的社会化任务,甚至需要付出相当多的努力才能明确自己想和谁建立联系。

理解孩子的第一步

理解未成年人的社会行为,父母得先脱离成年人语境。专家发现,不同年龄阶段的友谊存在差异。

社会经验是成年与未成年友谊认知的分水岭。

社会经验的纳入推动了主体从依靠到独立的蜕变,责任意识、身份认同等抽象的社会认知开始撬动友谊的轮盘。这些变化在建立新友谊的同时,也创造了新的个人身份和发展机会,同时带来经历社会痛苦和孤独的可能性。而在逐渐适应忙碌工作和家庭生活模式以后,主体对友谊的认知或因多重且经常冲突的角色需求而变得复杂和趋于稳定。换言之,相较于青年,中年人的朋友较少,与朋友相处的时间也较少。但将这种趋势理解为友谊重要性和亲密性的减弱是不准确的——和青年一样,中年人的朋友同样能提供社会和情感上的支持。

青春期的孩子会更注重友谊的忠诚和信任。这不仅意味着青少年的倾诉欲望会更强烈,还表明他们在面对朋友的需要时会做出更积极的回应。如果在青春期未能形成这种亲密友谊,青少年将会经历孤独的痛苦以及自我价值感的降低。需要警惕的是,考虑到大多数青少年缺乏社会经验,这种向外界索取情感支撑的需求会让一些心怀不轨的成年人乘虚而入。

实际上,早在儿童时期,随着年龄递增,孩童会愈发重视友谊的互惠性,并逐渐习得从不同交往经历中总结经验的概括能力。换句话说,学前期儿童把一起游戏看作友谊关系的核心,而学龄儿童则开始倾向于认为互惠、平等、合作是友谊关系的基础。

过早地将社会经验安孩子头上不仅达不到预期效果,还容易使孩子对向父母袒露心声的选择嗤之以鼻。那么,在压力和不确定性加剧的时期,我们如何鼓励孩子们在新学年建立真正的友谊?以下将结合《全面性教育技术指南——国际标准在中国的潜在本土化应用(第一版)》对“友谊”的结构性分析来为父母提供策略帮助。

什么是友谊?

明晰“友谊”的含义是理解友谊的第一步。美国神经心理学家和临床心理学家考特尼·墨菲(Courtney Murphy)表示,在与年轻人的对话中,我们经常跳过这一步。

原理上看,友谊是一种寻求利益最大化和代价最小化的人际关系,是人们获得幸福感的必要需求。相互喜爱,响应、合作与调和,以及相似性,是友谊的主要特质。

感知一群孩子的情谊磁场,最有效的判断方式是观察孩子之间是否对彼此表现出高度的喜欢。一般而言,朋友间的反应往往是对称的,比如当一方有所行动,其朋友就会对此做出反应。

个人期望的差异性衍生出了丰富的友谊类型。但万变不离其宗,年轻人需要认识到,真正的朋友不会是那些伤害你并使你为此一直失眠的人。

友谊的常见类型

1. 按构成条件划分

• 重情感—轻兴趣型友谊

此类型的友谊更关注朋友间是否能相互关心帮助,能否进行情感沟通与交流,而不在意是否有共同的兴趣爱好。

• 重情感—重兴趣型友谊

此类型的友谊认为好朋友应该有共同的兴趣爱好,而且应有较多的情感沟通与交流。

• 情感淡漠—轻兴趣型友谊

此类型的友谊不关注朋友间的情感交流,也无所谓是否有共同的兴趣爱好。

2. 按进化模式划分

• 互惠利他主义型友谊

个体始终处于群体之中,个体间的互动必不可少,人们的关系建立在各种交换之上。交换可能基于直接利益,也可能基于社会地位和社会资源。友谊也是社会交换的一种方式。互惠利他主义理论假设,人们对朋友的利他主义倾向是因为施助者有可能在未来获得回报。这种交换关系会使双方都获得适应性利益。自然选择促进个体建立并维持能带来高利益的社会交换关系的机制的进化,基于这种社会交换关系,友谊建立了起来。

• 联盟模式友谊

有别于互惠的利他主义,联盟模型的建立不基于交换理论,而更多地考虑人际冲突的因素。联盟理论的中心前提是人类总是习惯性地与他人发生冲突,与他人结盟能为自己处理类似问题时提供支持网络并在直接人际冲突中占有胜算。因此,在冲突中,人们不仅仅依靠自己的智慧、敏捷性和体格的健壮程度来取得胜利,也要依靠朋友对自己的支持。

如何帮助孩子培养友谊?

父母可以帮助孩子注意到谁是友好的或者谁可能与自己有相似或共同的兴趣,并在保留适当隐私的前提下鼓励他们频繁互动。美国言语-语言病理学家瑞安·亨德里克斯(RyanHendrix)鼓励年轻人更多地思考“找到那些与你有相同爱好的人,以及这些相同的兴趣领域如何能够相互促进和加深兴趣和联系”。实际上,培养友谊在很大程度上取决于对个人兴趣的自我探索,而个人兴趣往往会随着环境的更迭而不断变化。

对新事物的好奇心是推动个人兴趣变化的原动力。每个人都有对自己相关、相近事物表现出更大兴趣的本能,如果一个孩子从小被父母激起对新奇事物的好奇心,他们就更愿意去结交有互补特点的朋友。父母可以通过言传身教来教会孩子尊重和接纳,在不违背原则的基础上能够体谅别人和悦纳自己。另外,父母可以多和孩子沟通交友趣事,让孩子体味到这种相识、相处带来的快乐和分享的美好体验。

另一方面,友谊的延续并不必然意味着这段关系中的所有特征都是稳定的。斯坦福大学教育研究生院发展和心理科学项目副教授耶莱娜·奥布拉多维奇(Jelena Obradović)表示,维持良好友谊的一个关键是当事情进展不顺利时知道该怎么做,并解决这些冲突。换言之,能够通过换位思考来快速适应不断变化的情况是一项需要后天练习的技能。这项技能不仅在学生时期有用,在孩子步入大学和工作时也很有帮助。

喜静的孩子或许并不热衷于闹哄哄的社交活动。由此,鼓励孩子确定自己的社交取向可以让父母了解双方的社交目标是否一致。值得信赖的成年人可能需要在这方面集思广益,帮助孩子明确交友目标,因为许多孩子还没有完全学会如何有意识地建立和维持友谊。进一步讲,当父母拿不定主意时,可以主动与孩子朋友的父母建立联系,了解孩子与朋友相处的实情,这样协商之后具体问题更容易得到解决。孩子间、父母间的同步交往不仅能够增加父母对孩子生活的卷入度,更能稳固孩子的友情,促进孩子合理交往模式的形成。

孩子得慢慢明白友谊是阶段性的,拓展“朋友圈”是明智之举。友谊结束的原因有很多,其中包括忽视、喜好和兴趣的改变、环境的限制、未解决的冲突、背叛,以及对于情感表达的保留和闭锁。给予孩子充足的自由时间并鼓励其参加集体活动可以帮助孩子构建友情的缓冲地带。例如,在田径队、舞蹈队或合唱团中与同龄人互动的孩子可以更容易地承受失去朋友或无法组建团队的可能性。不过,单一地专注于一项集体活动也可能会适得其反,父母须要提醒孩子保持活动参与的多样性,以建立自我价值和自我接纳。

最后,父母须要对那些在发展和维持友谊方面经历情感障碍的儿童和青少年保持高度敏感。例如,当父母面对患有抑郁症的孩子时,适用于其他孩子的激励行为可能会让他们陷入更糟糕的处境。与孩子们面对面,并根据具体情况为他们提供时间和支持,可能是鼓励他们建立新关系最重要的第一步。

同时,很多父母能够意识到鼓励孩子结交学习优秀、活泼开朗的朋友,却往往忽视了引导孩子走近在交友方面较为弱势的同龄人。事实上,同情心和同理心是一个人社会情感发展的重要部分。父母首先要做到敞开心扉,给予孩子更为宽泛的“朋友”范畴,比如告诉他们不同民族、不同肤色的孩子都有互相学习的地方,都可以成为朋友。

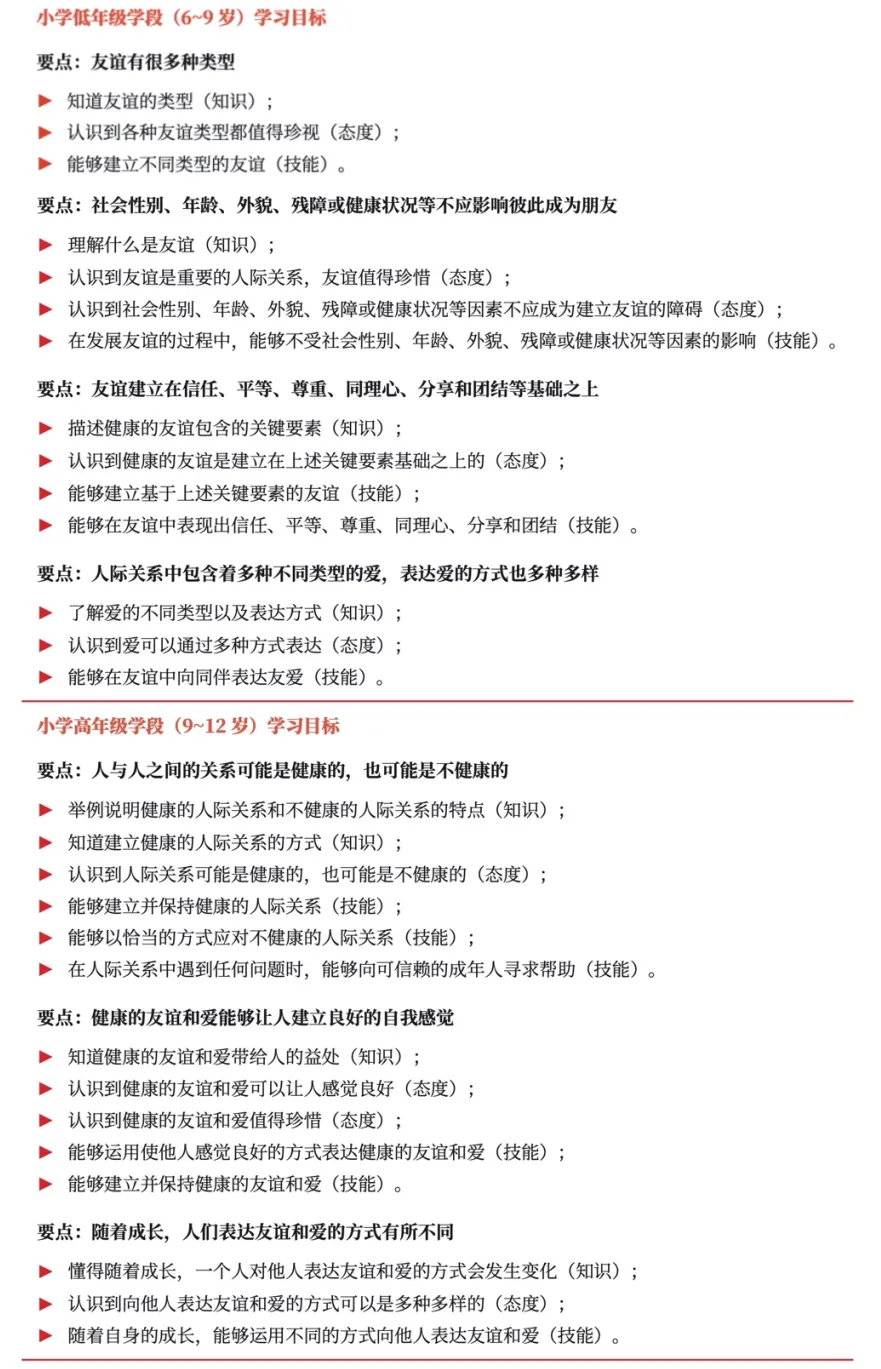

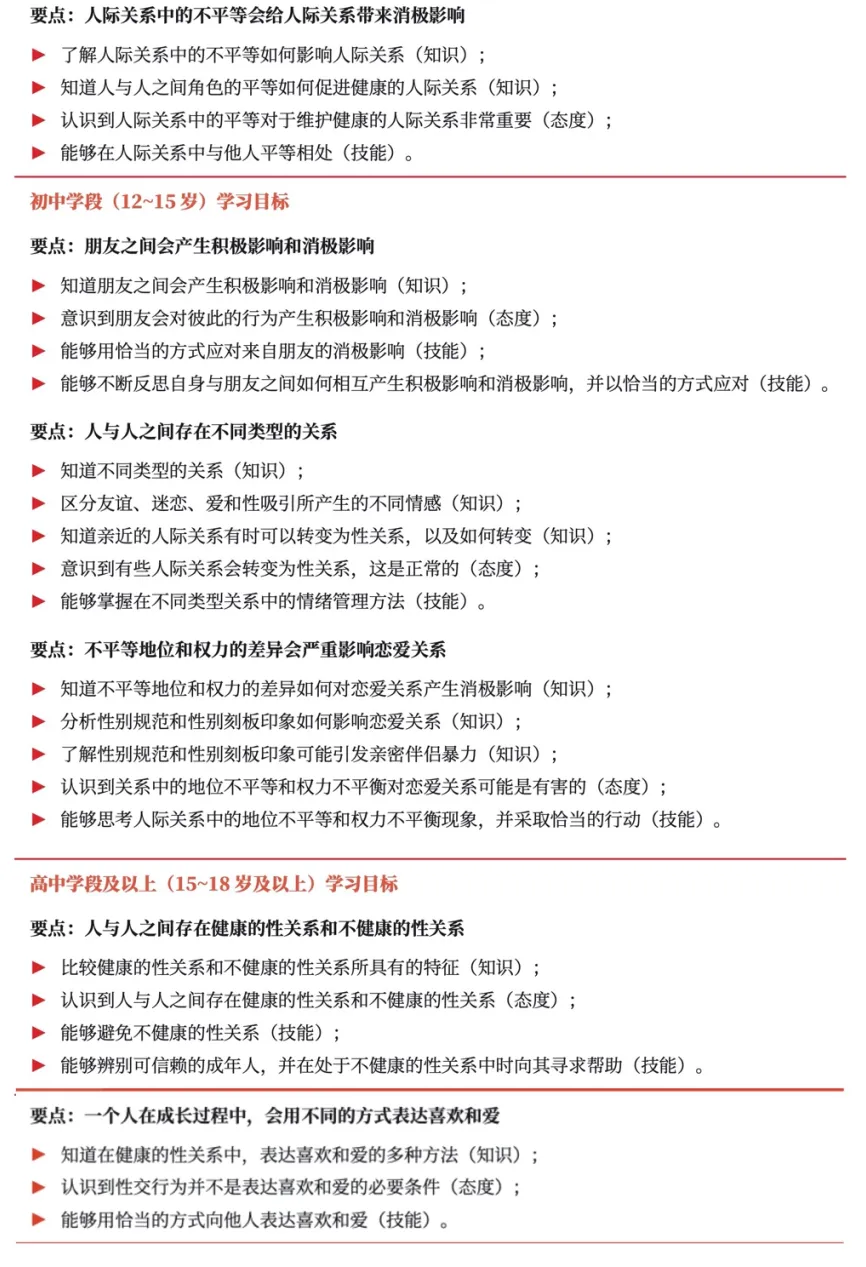

友谊是全面性教育中的重要内容。由刘文利主持研发的《全面性教育技术指南——国际标准在中国的潜在本土化应用(第一版)》中,与“友谊”相关的学习目标主要出现在核心概念1“人际关系”中,具体内容如下:

核心概念 1

人际关系

供稿:实习心理老师 韩丹

最新动态

-

“沙盘有语,润心无声”金陵河西学校“心途”团体沙盘成长营活动温情启航

2026.01.27 -

温暖走心 跨年同行——第49期“悦心游园会”迎新活动

2026.01.06 -

“开放交流,共促成长”——建邺区心理健康专项研判会在我校圆满召开

2026.01.06 -

心委探索“心”空间 朋辈护航共成长——小学部组织心理委员参观心理中心并开展团体辅导

2025.12.26 -

汇聚心光,照亮成长——“心光”故事会温暖启动

2025.12.22 -

“点亮心灯 赋能前行”--心理委员主题培训活动(初中段)

2025.12.05 -

“重启心能量,做自己的光”第48期悦心游园会温暖来袭!

2025.12.01 -

“微光聚暖,护航同行”——心理委员主题培训活动(高中段)

2025.11.18 -

建邺区中小学生心理健康工作专项研判会在我校顺利开展

2025.11.10 -

“心启十月 悦见自我”校园悦心游园会温情举办!

2025.10.13