如果早知道

——心理学角度的三个人生道理

1. “不作为”的悔恨远超过“作为”的悔恨

在我们的人生中,我们会犯的错误通常可以归结为两种:一种是做了一件不该做的事,另一种是没有去做一件本应该做的事。它们在圣经中被描述为作为之罪(sins of commission)和不作为之罪(sins of omission)。我们都知道的是,我们所作出的每一个决定和选择都是有风险的,也都有可能犯以上这两种错误。那么,问题来了:通常来说,究竟哪一种错误更糟糕?哪一种更会让我们陷入长久的懊悔?著名的社会心理学家和行为经济学家Thomas Gilovich(1995)曾指出:作为之罪(做了一件事后发觉不该做的事)会在当下对我们造成沉重的打击,我们会深感懊恼,痛苦或是尴尬——“天哪,我不该那么做的,简直愚蠢至极了。”然而,这种感觉即使在当下无比强烈,也会很快消逝。

与之相对的,时过境迁之后当我们再回首时,会让我们久久无法释怀的,往往是那些“不作为”的错误——那些你本可以、本应该做的,却没有做的事情。因为你永远不会知道如果当初做了那件事,抓住了那个机会、那个人,会发生什么。因此,我们的建议是,如果你纠结该不该去做某件事时——该不该去看那场演唱会,该不该和某人表白,该不该接受这个充满不确定的工作机会,该不该放假回家看看……那就去做吧。因为即使做了之后并没有一个理想的结果,甚至最后的结果是坏的,那也远比日后再陷入“如果我当时做了会怎样”的后悔感轻松很多。Thomas认为,人们往往最后会更容易原谅自己做错的事,却释怀不了没有去试试也许是正确的事。

当然,这个原则不适用于那些违法犯罪,或者本来就原则错误的事情。

2. 钱能买来幸福快乐?

——是的,但这句话只对了一半。

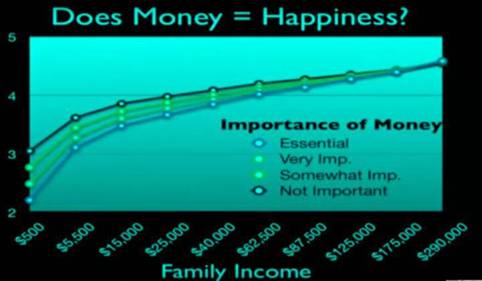

金钱的重要性我想就不必赘述了,同时人们往往也会觉得越有钱就一定会越快乐。但事实可能不全是如此。下图中我们可以看到,当人们从穷困潦倒到有点小钱时,他们的幸福感有了一个巨大的提升。但当收入达到中产水平以后,我们可以发现曲线变化的弧度越来越小,也就是说,有点钱,很有钱和非常有钱的人其实是差不多快乐的。金钱不再能够带来显著的幸福感提升。

这个研究还有一点很有意思的是,他们还调查了人们对金钱的重要性的评估。四条线从下到上分别代表了:“不重要”,“有几分重要”,“非常重要”和“简直是我的生命之源!”我们不难看出,当你越是重视金钱,它就越会对你的总体幸福感造成影响。所以结论可能是,当你经济上已经脱离了还在为生活发愁的窘境,到达了一个基本可以比较随心所欲地负担起自己的各种开销时,你可能可以稍微把对钱的看重分给生活中其他让你快乐的事情一些。

3. 别太纠结于那些你没有选的选项

之前我们文章中曾为大家介绍过两种由于人对信息的思考、直觉和记忆的方式不同而形成基本的决策风格:“完美型”和“满足型”(Simon, 1956)。

“完美型”(maximizers)的人喜欢在做选择前,把所有的可能选项都考虑进去,他们喜欢选择“最好的”,有点类似我们常说的“完美主义”;

“满足型”(satisficers)的人喜欢快速地做决定,能够满足他们的最低标准。他们会觉得“足够好”就行,有点类似我们所说的“知足常乐”。

我的教授在讲述这两个概念时曾举过这样一个例子:他是一个典型的满足型,而他的妻子则是一个教科书般的完美型。他们去度假时,她的妻子总是负责订酒店的那个。每一次,她都会仔仔细细地看上几十家酒店,一一比较它们的优劣势,最后挑出那个她在“严格筛选”后最好的那个。而他则是在妻子给他看每一个酒店时都说:“这个挺好,就这个吧。”毕竟作为一个满足型,只要基本满足了他的要求,他就觉得很ok了。结果,她的妻子总是在入住之后不满意的那个人。因为即使是客观上“最优”的选择,也一定不是“完美”的,此时她就会开始叨叨那些最后没有被选的选项——“说不定我当时选了B/C/D……就不会有这个问题了。”

是的,完美型的一大毛病就是,他们往往会放不下那些没被选择的选项,尤其是当他们选择的那个被发现并不是“完美”的,即使那其实已经是客观上最好的选择了。相较之下,满足型就不会有这样的烦恼。因为他们大都甚至不知道其他的选项怎样,就算知道了,他们也不会太在意。所以,我们想说的是,作出客观上最优的选择不代表你主观上就会更快乐。

——摘自KnowYourself

如何恰当地表达愤怒?

人们都想着压下怒火,却从来不提如何表达愤怒。但以其人之道还治其人之身只是一时爽,单纯的表达愤怒是引鸩止渴。很多人的问题在于把愤怒当作心理分析的终点,愤怒就愤怒了,发泄就发泄了,伤害就伤害了,这样却无法触及到核心问题。

心理学上,有这样几种愤怒的情境:

当利益受损的时候;

当期望受挫的时候(主要);

当被忽略的时候;

当嫉妒别人的时候;

当觉得自己被侵犯的时候(个人规范);

当觉得他人被侵犯的时候(社会规范);

大部分情况下,愤怒只是一种次级感受(secondaryfeeling),与悲伤,羞耻等构成情绪群(cluster)。用通俗的话来讲,愤怒不是核心感受,当我们期望受挫的时候,我们希望自己得到尊重却受到侮辱,我们希望自己被肯定却遭遇贬低,这种情况下我们的原始感受是受到伤害(如果归因到他人故意,会加剧愤怒)而产生的悲伤,焦虑。

对于大部分人来说,感受和承认这种悲伤并不容易,也不安全,因为这往往意味着自己的脆弱,还会引发一些对自身的焦虑,“我好没用,对方这样就伤害了我”;甚至还会自责,“我怎么可以因为这个就生气呢”。这样的知觉本身还有另外一层含义,如果我们分享这种脆弱,委屈,别人会不会认可我们?会不会同情我们?会不会离我们而去?这时,愤怒作为一种防御姿态,由自己指向别人,保护了我们的脆弱和委屈,也阻止别人进入我们的内心,甚至连自己都不知道生气的缘由。

那些温和的人有着一套逻辑,“我都已经这样忍让了,对方应该会适可而止”。这样的逻辑本身又包含着一个期望,「我希望别人理解我」,当别人未能表达这种理解的时候,期望会再次受挫。如果认为是自己的忍让换来对方的变本加厉,“一定是我太过温和,温和到xx都会欺负我”。这里面还隐藏着一个不合理的信念:“理解自己是别人的事情”,这样就把原因归结到自己的温和,换而言之,也认定了对方的铁石心肠。

不仅如此,很多时候这些人还会开始怀疑自己的这套温和的行为模式是否正确,采取的策略就是经常性的表达愤怒,周围人的避让会让自己的地位得到无形的提高,获得心理优势,从而补偿了自己的悲伤,避免了自己的恐惧。

知觉到这一层面非常关键,不要单纯的表达愤怒,更要坚定地表达愤怒背后隐藏着的委屈,焦虑本身,因为表达这些本身就是一种让别人了解自己底线的过程,这个过程中最好指着自己(我怎样怎样),而不要指着别人(你怎样怎样),不要对别人做价值判断。但比这更重要的是,一个合理信念的树立“让别人理解自己,这是自己的责任”和一个合理期望的养成“即使我表达了自己,别人不一定会理解自己”,以及时时刻刻接纳自己的准备。

Tips:

1.消解愤怒本身是在否定愤怒的价值,不要迷恋于转移注意力,换位思考等方法,我不提倡万事皆忍;

2.民间心理学喜欢说,做一个内心强大的人,但这没用,这话只是听起来漂亮;

3.觉得没教你如何表达的,仔细看最后一段;

4.通常有人会建议“冷静下来好好想想愤怒的原因”,但愤怒往往很难控制,倒不如在日常生活中增进对彼此的了解。如果你明白了隐藏在愤怒背后的情感,那么也就不难理解合理信念和合理期望的建立更为重要,故回答如此。

——摘自知乎

最新动态

-

“点亮心灯 赋能前行”--心理委员主题培训活动(初中段)

2025.12.05 -

“重启心能量,做自己的光”第48期悦心游园会温暖来袭!

2025.12.01 -

“微光聚暖,护航同行”——心理委员主题培训活动(高中段)

2025.11.18 -

建邺区中小学生心理健康工作专项研判会在我校顺利开展

2025.11.10 -

“心启十月 悦见自我”校园悦心游园会温情举办!

2025.10.13 -

从“心”出发,赋能成长——我校高中部开展心理普查后班主任专项培训暨10月工作部署会

2025.10.10 -

江苏省标准化心理辅导室验收工作组莅临我校指导交流

2025.10.09 -

秋风有信,心灵有约——建邺区中小学心理学科教研活动在我校顺利开展

2025.09.16 -

润心赋能启新篇 —— 我校心理发展指导中心召开 2025 - 2026 学年度第一学期开学工作会

2025.09.09 -

“很高兴认识你”校园悦心游园会欢乐开场!

2025.09.08