历史长河摆渡人——高中部青年教师赵敏哲的讲台与心田

她不是故纸堆的守旧人,而是历史长河的年轻摆渡者。用历史的哲理拨开迷雾,以班主任的温情陪伴成长,带领学生遇见有温度的历史,成为有思想的青年。

一、南大底色:从考古现场到三尺讲台

赵敏哲老师的教育谱系,起始于南京大学考古学的深厚学术土壤。但这并非一段尘封的过往,而是她教学风格中最鲜活的灵感源泉。

她把考古学的“田野”搬进了教室。探方、地层、器物类型学……这些专业术语在她手中化为独特的教学工具。她不像一位照本宣科的讲师,更像带领学生“重返现场”的侦探队长,引导他们从一枚五铢钱推断汉朝的经济脉动,从一幅《清明上河图》解析汴京的市民生活。这种“动手动脚找东西”的实证精神和宏大叙事下的细节洞察,让她的历史课充满了解谜的乐趣与发现的惊喜。

这份将学术底蕴转化为教学魅力的能力,让她在南京市基本功大赛、绍兴市优质课等重量级舞台上折桂,展现了年轻教师的专业深度。

二、课堂新锐:打造“高黏度”的历史思维课

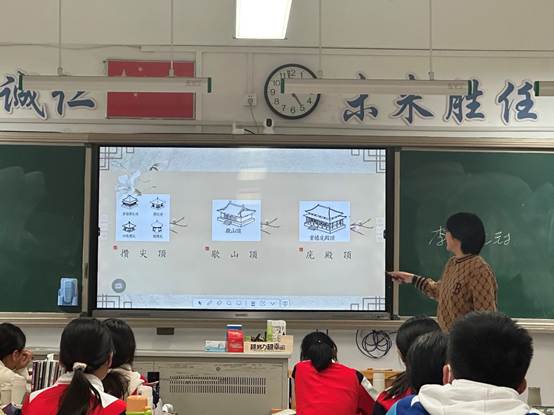

年轻,意味着不被传统范式束缚。赵敏哲老师的课堂是开放而活跃的“思维场”。她的市、区级公开课,常常因为其新颖的设计和强大的互动性,成为同行争相学习的范例。

她深谙Z世代学生的交流方式,善于用问题牵引、用故事搭建、用辩论激活。在她的课上,历史人物不再是非黑即白的扁平标签,而是身处复杂环境中有血有肉的个体;历史事件不再是需要背诵的冰冷考点,而是可供深度剖析的经典案例。她给予学生的不是答案,而是审视过去的多元视角和批判性思维的工具箱。

建邺区论文评比的奖项,印证了她不仅“教得好”,更能“思得深”,是一位持续进化、反思型的学习者。

三、班级“首席”:亦师亦友的青春合伙人

作为班主任,她完美避开了“刻板严肃”的传统形象,是学生眼中可敬又可爱的“赵姐”。这份亲近的核心秘诀或许正是“真诚”与“共情”。

她不用高高在上的权威管理,而是用并肩成长的伙伴心态来建设班级。她设计的主题班会,贴近青春期的真实困惑与向往;她营造的班级氛围,既有公平竞争的赛场的紧张感,更有互相支持的家的温暖。她耐心细致地关注着每一个个体的情绪波动与成长烦恼,因为她深知,比成绩更先成长的,是健全的人格。“建邺区优秀班集体”的称号,是一个结果,更是她与学生们共同奋斗、彼此成就的温暖证明。

四、“序言”灯塔:一种后置而关键的陪伴

学生给她的评价极致浪漫又精准——“像出现在书最后的序言”。

这绝妙的比喻,恰是她师者角色的最佳注解。序言虽在书末,却拥有统揽全局、画龙点睛的力量。它不代替读者阅读,却能提升阅读的深度。正如赵敏哲老师,她并非学生青春故事里指手画脚的“导演”,而是那个在他们经历坎坷与辉煌后,能陪他们一起复盘、解读、升华的“最佳读者”和“智慧向导”。她是一种后置的、却至关重要的存在,是温暖的回响,也是前行的灯塔。

教育是面向未来的事业,但最好的未来往往植根于对过去的深刻理解。赵敏哲老师代表着教育界的新生力量:专业上硬核,交流中同频,管理时走心。她让历史这门古老的学科,焕发出与年轻心跳共振的蓬勃生机。在她身上,我们看到了未来优秀教育家的模样——学识与情怀兼具,严格与可爱并存。她用行动证明,真正的师者匠心,从来与年龄无关,只与热爱与智慧有关。

供稿:综合办